Umweltschutz

Die Nutzung von Ressourcen ist eine wesentliche Grundlage für unser Leben. Das weltweite Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum verstärkt den Druck auf die natürlichen Ressourcen wie Rohstoffe, Flächen und die biologische Vielfalt. Deshalb wird ein schonender und gleichzeitig effizienter Umgang mit natürlichen Ressourcen zu einer Schlüsselkompetenz zukunftsfähiger Gesellschaften.

Zentrales Ziel ist, weniger Ressourcen zu verbrauchen und die damit verbundenen Umweltwirkungen insgesamt und über die gesamte Wertschöpfungskette zu verringern. Die Vermeidung von Abfällen sowie der Einsatz von Rest- und Abfallstoffen als Sekundärrohstoffe und die energetische Verwertung von Abfällen kann dabei ebenso einen entscheidenden Beitrag zum Ressourcenschutz leisten, wie ressourcenschonende Produktionsprozesse, Produkte und Nutzungskonzepte.

Der schonende und effiziente Verbrauch natürlicher Ressourcen ist nicht nur in hohem Maße eine ökologische, sondern auch eine wirtschaftliche und soziale Herausforderung. Die Abfallwirtschaft muss sich zu einer Kreislaufwirtschaft entwickeln.

Kompostierung

Seit über 20 Jahren wird aus Bio- und Grünabfällen im Kompostwerk in Mergelstetten wertvoller Kompost hergestellt. Zum einen ein Kompost aus Bioabfällen, der vorwiegend in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt. Zum anderen wird für den Gartenbau ein Kompost ausschließlich aus Grünabfällen hergestellt.

Kompost kann in mehrerer Hinsicht als Ressource angesehen werden. Er enthält wertvolle Nähstoffe wie Phosphor und die nach der Verrottung übrig gebliebene organische Materie trägt durch Humusbildung und Strukturverbesserung bei, dass Böden gegen Erosion durch Wind und Wasser geschützt werden.

Die Anwendung von Kompost beeinflusst positiv die CO2-Emissionen:

- Mineralische-synthetische Düngemittel müssen nicht hergestellt werden , da diese von Kompost ersetzt werden.

- Organische Materialien werden im Boden als Humus fixiert.

Herstellung von Brennstoff

Unter den erneuerbaren Energien nimmt Biomasse eine Spitzenstellung in Deutschland ein. Noch vor der Windenergie ist Biomasse die am stärksten genutzte regenerative Energiequelle. Sie wird vor allem zur Wärmegewinnung eingesetzt, aber auch bei der Stromerzeugung spielt Biomasse eine Rolle. Durch Verbrennung biogener Stoffe wird Wärmeenergie gewonnen, die klassische Form stellt hier das Brennholz dar. Aber auch Strom wird durch die Verbrennung von Biomasse erzeugt: im Biomasse-Heizkraftwerk in Herbrechtingen. Dort werden die verholzten Gartenabfälle, die zuvor im Kompostwerk kleingehäckselt wurden, als Energieträger genutzt. Jährlich sind dies etwa 3 000 Tonnen.

Das schont endliche Energieträger wie Erdöl, Kohle oder Gas. Zudem verbrennt pflanzliche Biomasse CO2-neutral, das heißt, es wird nur so viel CO2 freigegeben, wie vorher durch die Pflanze aufgenommen wurde.

Deponierekultivierung

In den vergangenen Jahrzehnten wurden im Landkreis einige Erddeponien stillgelegt und rekultiviert. Mit der Rekultivierung verfolgt der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb das Ziel, die alten Deponien wieder in das ursprüngliche Landschaftsbild einzubinden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Deponiekörper erst nach Beendigung des Ablagerungsbetriebes landschaftsgerecht gestaltet werden kann. So wurden etwa auf den stillgelegten Erddeponien in Hürben und Sontheim über 3.000 Ahorn- und Eschenbäume aufgeforstet.

Rekultivierung der Hausmülldeponie „Am Rinderberg“ in Nattheim

1975 öffnete die damals neu eingerichtete Kreisabfalldeponie in Nattheim ihre Tore. Die Anlage galt als eine der modernsten ihrer Zeit. Über zwei Jahrzehnte wurden die Restabfälle aus den Haushalten und den Betrieben des Landkreises dort entsorgt und auf dem Deponiekörper eingebaut. Seit Ende der 90er Jahre wird der Heidenheimer Restabfall ins Ulmer Donautal zur thermischen Behandlung gebracht. Auf der Nattheimer Deponie durfte zu dieser Zeit lediglich inertes Material abgelagert werden. 2009 war dann Schluss mit der Abfallentsorgung in Nattheim. Seither sorgen die Stilllegungsmaßnahmen und die Deponienachsorge für regen Betrieb auf der ehemaligen Entsorgungsanlage. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Deponie in einigen Jahrzehnten an die Umwelt zurückzugeben, ohne dass irgendwelche Gefahren für Mensch und Natur bestehen.

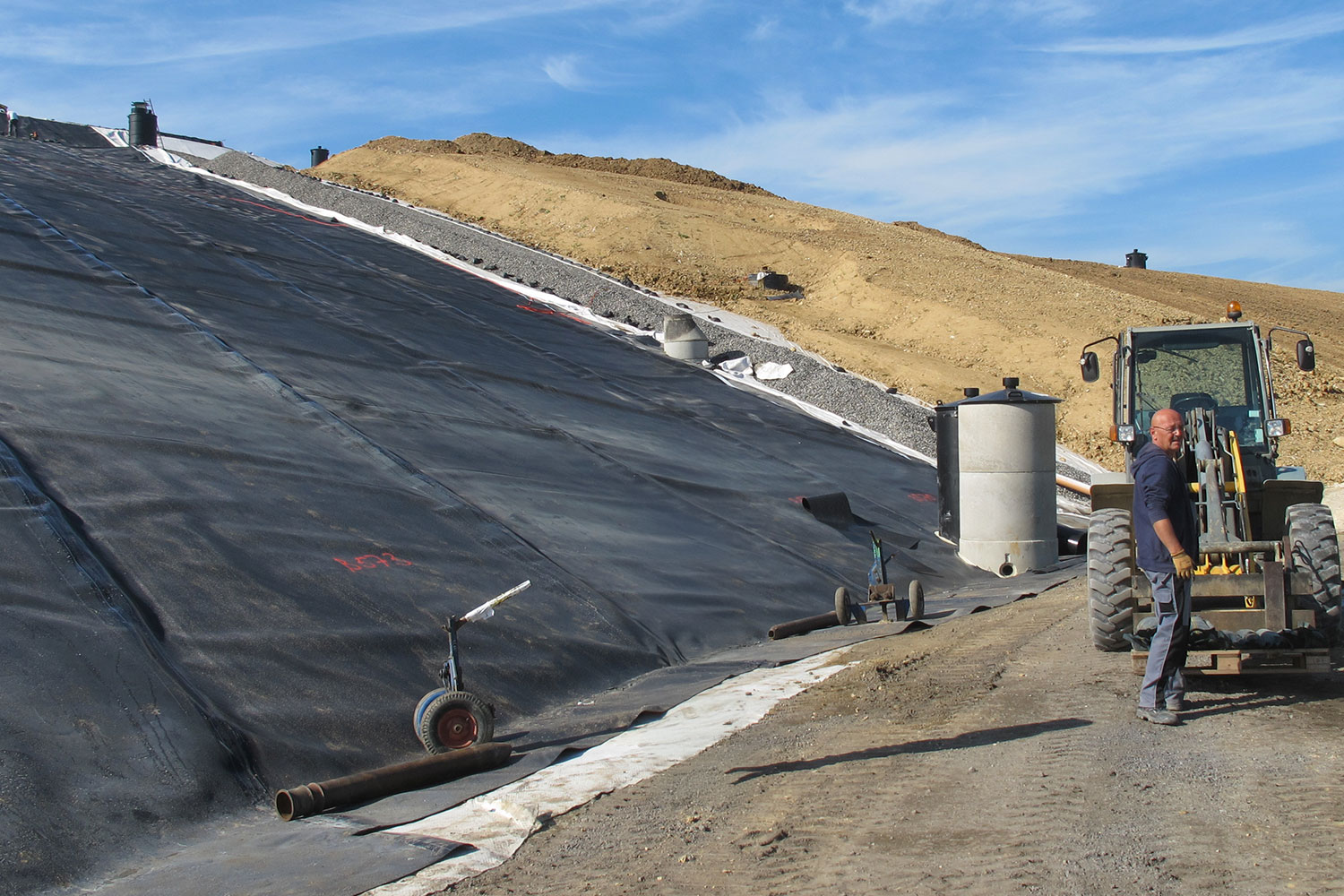

Die Bauarbeiten für die Stilllegung der Deponie wurden im Sommer 2014 abgeschlossen. Etwa 102.000 m² der Deponieoberfläche wurden abgedichtet, und alte Leitungen und Schächte für Oberflächenwasser, belastetes Sickerwasser sowie das Deponiegas erneuert. Eine Oberflächenabdichtung bei einer Deponie soll sicherstellen, dass innerhalb der nächsten 200 Jahre kein Niederschlagswasser in den Deponiekörper eindringen und auch kein Deponiegas unkontrolliert entweichen kann.

Photovoltaikanlagen

Seit 2000 bzw. 2008 sind auf den Dächern des Mergelstetter Entsorgungszentrums zwei Photovoltaikanlagen auf einer Fläche von etwa 15 500 m² installiert. Diese Anlagen erzeugen jährlich etwa 980 000 kWh elektrische Energie, die in das Stromnetz eingespeist wird. Weitere drei dieser umweltfreundlichen Anlagen wurden nun auf der Deponie Rinderberg errichtet. Dafür sind über 7 000 Solarmodule am Südhang auf bereits abgedichteten Abschnitten der ehemaligen Hausmülldeponie aufgestellt worden. Jährlich sollen damit etwa 1 600 000 kWh ins Stromnetz eingespeist werden.

Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb hat die Dachflächen im Entsorgungszentrum wie auch die Deponieflächen an die Betreiber der Photovoltaikanlagen vermietet. Diese Mieteinnahmen fließen in den Abfallgebührenhaushalt ein. Deshalb profitiert jeder im Landkreis von den Anlagen. Rechnet man die Erzeugung der gleichen Strommenge aus fossilen Brennstoffen dagegen, profitiert auch unsere Umwelt, denn pro Jahr werden durch den Einsatz dieser umweltfreundlichen Technologie über 1 800 Tonnen Kohlendioxid weniger produziert.

Energie aus Müll

Das Müllheizkraftwerk (MHKW) versorgt die Bevölkerung mit Fernwärme und Strom. Die Verbrennungswärme im Müllheizkraftwerk wird in Wasserdampf umgewandelt. Eine Turbine sorgt nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung für die Umwandlung des 360 Grad heißen Dampfes zur Gewinnung von Strom und Fernwärme. So flossen 2019 circa 134 Millionen Kilowattstunden Fernwärme und rund 49 Millionen Kilowattstunden Strom ins Netz. Mit der Fernwärme werden Privathaushalte in Ulm-Wiblingen und Teile des Industriegebiets Donautal versorgt.

Energieerzeugung (2019)

- Leistung der Turbine: 11,0 Megawatt

- Produzierte Fernwärme/Jahr: 202 Millionen Kilowattstunden

- Davon abgegeben ins Fernwärmenetz: 134 Millionen Kilowattstunden

- Produzierter Strom/Jahr: 72 Millionen Kilowattstunden

- Davon abgegeben ins Stromnetz: 49 Millionen Kilowattstunden

Natürlich wird auf diese Weise auch der Eigenbedarf an Energie im MHKW gedeckt.

Energieerzeugung – Fakten und Vorteile:

- Die Verwertung der Verbrennungsenergie spart große Mengen an fossilen Brennstoffen. Umgerechnet sind das jährlich etwa 40.000 Tonnen Heizöl – angeliefert von über 1.000 Tankwagen.

- Eine Tonne Abfall liefert gleich viel Energie wie ca. 300 Liter Heizöl.

- Das MHKW deckt den jährlichen Wärmebedarf von durchschnittlich 8.000 Einfamilienhäusern mit Fernwärme.

- Das MHKW gibt so viel Strom ab, wie 9.500 Einfamilienhäuser pro Jahr zusammen durchschnittlich verbrauchen.

- 50 Prozent der Energie, die aus der Verbrennung/Verwertung von Abfall gewonnen wird, gelten als erneuerbare Energie.

- Standortvorteil des MHKW: Es ist direkt an das bestehende Fernwärmenetz der Fernwärme Ulm GmbH angebunden. Dadurch werden zahlreiche Privathaushalte und Industrieunternehmen mit Fernwärme aus dem MHKW versorgt.